기능성 렌즈 판매 비중 30% 이상이 전체의 63.3%

분회장 및 임원진, 기능성 렌즈 비중 압도적으로 높아

안경업계 전문 리서치 기관인 Real Optical Research(이하 ROR)에서는 2025년 새해를 맞이해 대한안경사협회 시도안경사회 분회장 및 임원이 운영하는 안경원을 중심으로 전국 안경원 300곳을 대상으로 1대1 전화설문을 실시했다. 안경렌즈 특집에는 안경렌즈 브랜드 선호도 및 개선되어야 할 과제에 대해 물어봤다. <편집자 주>

저가매장의 클레임처리 비용 분담이 시급히 개선되야 할 과제 1순위

소아근시억제 렌즈 비중 높으면 누진다초점은 상대적으로 낮게 조사

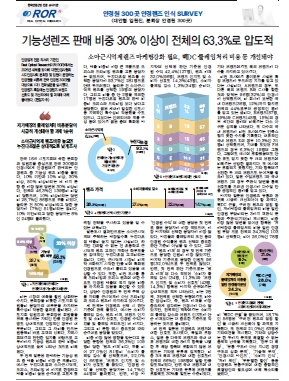

전국 16개 시도지회에 속한 분회장과 임원진을 중심으로 전국 300명의 안경사에게 안경원에서 판매되는 안경렌즈 중 기능성 렌즈 비중을 물었다. 10% 미만과 10% 이상, 30% 이상, 50% 이상이라는 네 가지 문항 중 가장 많은 답변은 30% 이상이다.

전체의 46.3%인 139명이 이같이 답했으며, 10% 이상이라는 답변이 28.7%인 86명으로 뒤를 이었다. 놀라운 건 50% 이상이라고 답한 응답자가 17%인 51명이라는 점이다. 10% 미만이라고 답한 응답자는 8%인 24명에 불과했다.

이는 시장의 예측을 훨씬 상회하는 수치다. 분회장을 비롯한 시도지회 임원들이 응답자의 대부분을 차지하는 특수성이 작용한 결과로 풀이된다.

시도지회 임원진과 분회장은 회원들을 위해 봉사하는 자리인 만큼 안경원 운영도 상대적으로 안정적인 경우가 대부분이다. 그리고 그 차이를 만드는 원동력이 바로 고객의 신뢰다. 지역사회에서의 탄탄한 입지를 바탕으로 고부가가치 기능성 렌즈의 판매 비중이 상대적으로 높게 나타난 것으로 이해된다.

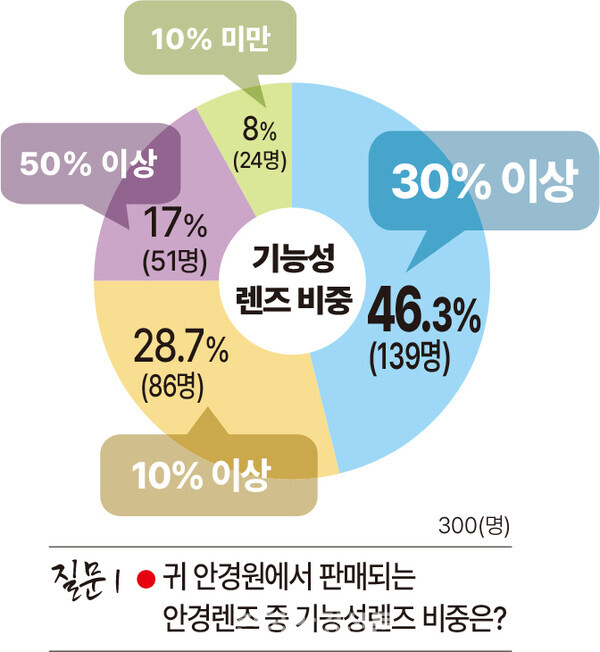

두 번째 질문은 판매하는 기능성 렌즈 중 매출 비중이 가장 큰 제품이다. 예시는 누진다초점과 소아근시억제, 오피스, 드라이빙 네 가지로 한정하고 매출 비중이 높은 순서대로 고르게 했다.

매출 비중이 가장 큰 제품으로 오피스와 드라이빙 렌즈를 고른 응답자는 없었으며, 누진다초점 렌즈를 선택한 응답자가 93.7%인 281명으로 단연 두드러졌다. 놀라운 건 소아근시억제 렌즈를 선택한 19명(6.3%)의 응답자다.

그리고 이들 중 단 2명을 제외한 17명은 누진다초점 렌즈의 판매 비중이 오피스와 드라이빙 보다 낮다고 응답했다. 젊은 세대가 밀집한 신도시 등 지역적인 특수성이 작용했을 수도 있으나, 그보다는 인테리어와 제품 구성 등에 있어서 젊은 층에 특화된 마케팅 전략을 구사하고 있음을 알 수 있는 대목이다.

설문조사 결과만으로는 소아근시억제에 주력하는 매장일수록 누진다초점 매출이 높지 않다는 사실이다. 하지만 간과할 수 없는 건 초등학교 근시억제 렌즈 고객인 저학년 학부모들은 잠재적인 누진다초점 고객이라는 점이다.

다만, 근시억제 시장이 이제 막 개화하기 시작한 만큼 이에 특화된 안경원으로 수요가 몰리고 있음을 예상할 수 있다. 또한, 이번 조사를 통해 드라이빙과 오피스 렌즈에 대한 수요도 안경원 매출에 적지 않은 비중을 차지하고 있음을 확인할 수 있었다. 상당수 안경원의 두 번째 주력 상품 자리를 근시억제가 아닌 드라이빙과 오피스 렌즈가 차지하고 있어서다.

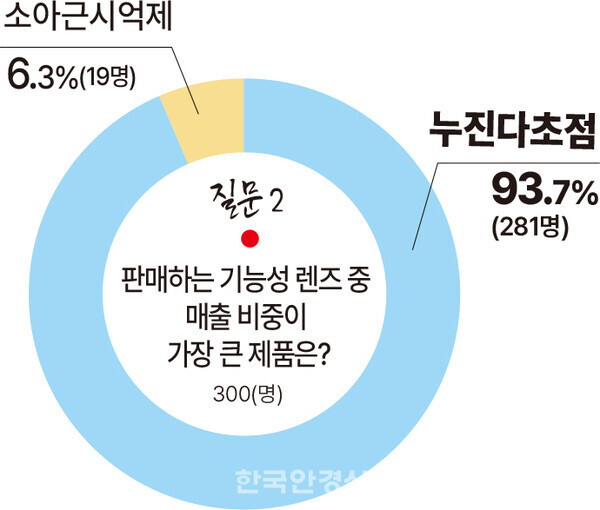

세 번째는 안경렌즈 선택 시 판단 기준에 관해 물었다. 예시는 소비자 클레임 감소, 렌즈 가격, 브랜드 인지도 및 소비자 선호도, 안경원 수익(마진율 및 클레임 처리조건) 네 가지다. 그리고 이 문항 역시 중요도에 따라 순서대로 응답을 받았다.

이중 가장 많은 영향을 받는다고 응답한 문항은 전체의 36.3%인 109명이 답한 ‘렌즈 가격’이다. 뒤를 이어 27.0%인 81명이 ‘소비자 클레임 감소’를 선택했으며, 22.0%인 66명은 ‘브랜드 인지도 및 소비자 선호도’를 꼽았다. ‘안경원 수익’을 선택한 응답자는 14.7%인 44명에 불과했다.

반면, 가장 마지막에 선택된 판단 기준은 안경원 수익 42.4%(127명), 렌즈 가격 32.0%(96명), 브랜드 인지도 및 소비자 선호도 14.3%(43명), 소비자 클레임 감소 1.3%(34명) 순이다. ‘안경원 수익’에 대한 응답은 첫 번째로 꼽은 응답자가 가장 적었으며, 가장 마지막에 선택한 응답자가 가장 많았다. 마진율과 클레임처리 조건 등의 안경원 수익률은 렌즈 선택의 중요한 판단 기준이 아님을 알 수 있다.

그러나 ‘‘렌즈 가격’의 경우 첫 번째 기준으로 응답한 인원이 가장 많았지만, 마지막 기준으로 응답한 인원도 96명(32.0%)으로 두 번째로 많았다. 반면, 첫 번째 판단 기준으로는 ‘렌즈 가격’에 다소 적었던 ‘소비자 클레임 감소’(34명, 11.3%)와 ‘브랜드 인지도 및 소비자 선호도’(43명, 14.3%) 항목은 마지막 순위에서는 상대적으로 적게 나타났다. 이는 2번째, 3번째로 선택한 유형에서도 비슷한 양상이다.

즉, 렌즈 가격을 가장 중요하게 생각하는 안경사가 다소 많았지만, 전체적인 맥락에서는 소비자의 클레임 감소와 브랜드 인지도가 단순 가격보다는 더 중요한 기준으로 작용하는 것으로 풀이된다.

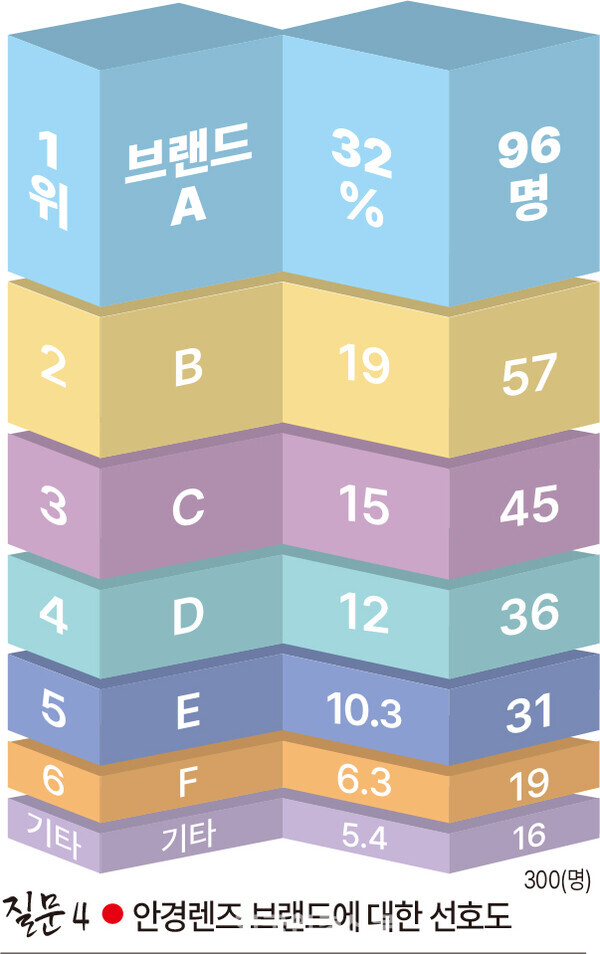

네 번째 질문은 안경렌즈 브랜드에 대한 선호도 조사였다. 독일과 프랑스, 일본 등 다국적 브랜드와 국내 대표 브랜드에 대한 8가지 항목을 나열한 후 해당 항목에 포함되지 않은 브랜드는 기타로 분류해 집계했다.

이 중 3개 해외 브랜드에 대한 선호도가 전체의 66%인 198명에 달할 만큼 압도적이었다. 반면 국내 브랜드에 대한 선호도는 기타로 분류된 브랜드를 포함해도 30%를 밑도는 수준이었다. 기타 브랜드에서도 해외 브랜드가 다수를 차지하고 있어서다.

이번 조사에서 흥미로운 사실은 특정 브랜드가 두드러진 지지를 얻고 있다는 사실이다. A브랜드의 경우, 또 다른 해외 브랜드 B와 C사를 합한 것과 맞먹는 96명(32%)의 안경사가 선택했으며, 이 회사가 보유한 국내 D브랜드(36명, 12%)까지 합치면 전체의 44%로부터 긍정적인 평가를 얻고 있는 셈이다. B브랜드(57명, 19%)와 C브랜드(45명, 15%)의 경우 세간의 평가에 비해서는 다소 아쉬운 성적을 나타냈다.

또 다수의 국내 브랜드가 이번 조사에서는 만족스럽지 못한 수치를 기록했다. 대표적인 국내 브랜드 E의 경우 10.3%인 31명이 선택했으며, 기대를 모았던 F브랜드의 경우 6.3%인 19명에 그쳤다. 그럼에도 예시에 포함됐음에도 단 한 표도 얻지 못한 두 개의 브랜드에 비해서는 선방한 결과치다.

또 예시에는 포함되지 못했지만, 기타 항목에서 선전한 두 개의 브랜드도 눈여겨볼 필요가 있다. 일본 수입브랜드 I와 국내 브랜드 J의 경우 주관식 답변을 통해 선호도를 드러낸 안경사가 다수일 만큼 긍정적인 평가를 얻고 있다.

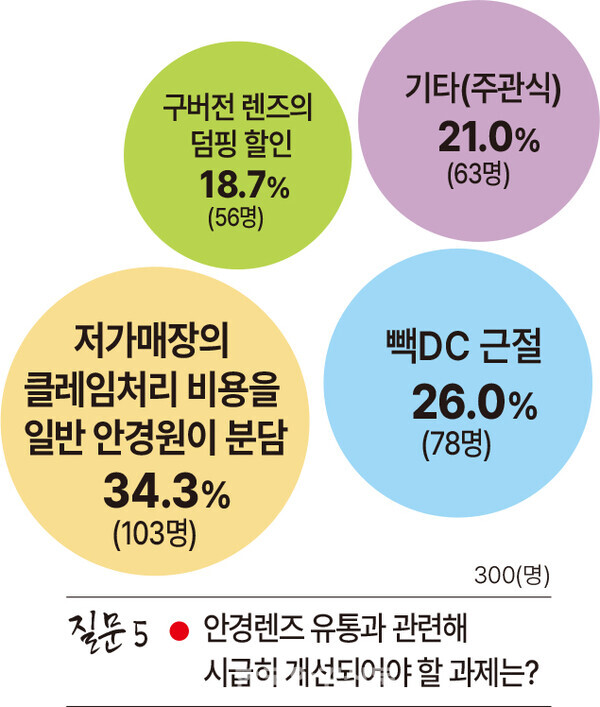

마지막 질문은 안경렌즈 유통과 관련해 시급히 개선되어야 할 과제다. 빽DC 근절, 구버전 렌즈의 덤핑 할인, 저가매장의 클레임처리 비용 일반 안경원 부담이라는 3가지 객관식 문항과 주관식(기타)이 제시됐다.

이중 가장 많은 답변을 얻어낸 항목은 ‘저가매장의 클레임처리 비용 일반 안경원 부담’으로 전체의 34.3%인 103명이 선택했다. 이어 26.0%인 78명이 ‘빽DC 근절’을 꼽았으며, 18.7%인 56명은 ‘구버전 렌즈의 덤핑 할인’을 시급히 개선해야 할 과제로 지목했다. 또 전체의 21.0%인 63명은 기타의견을 제시했다.

기타의 상당수는 한 두가지 문제로 해결할 수 없는 총체적 난국을 지목했다. ‘전부 다 해당’, ‘유통 구조가 아닌 지나친 경쟁 구조의 심화 문제’, ‘기술력 부재’. ‘안경사의 마인드’, ‘소비자 인식’, ‘저가 체인’, ‘무분별한 할인’ 등등 안경렌즈 유통구조에 대한 종합적인 해결방안의 필요성에 대해 목소리를 높였다.